Grafik: Jennifer Stein

Grafik: Jennifer Stein

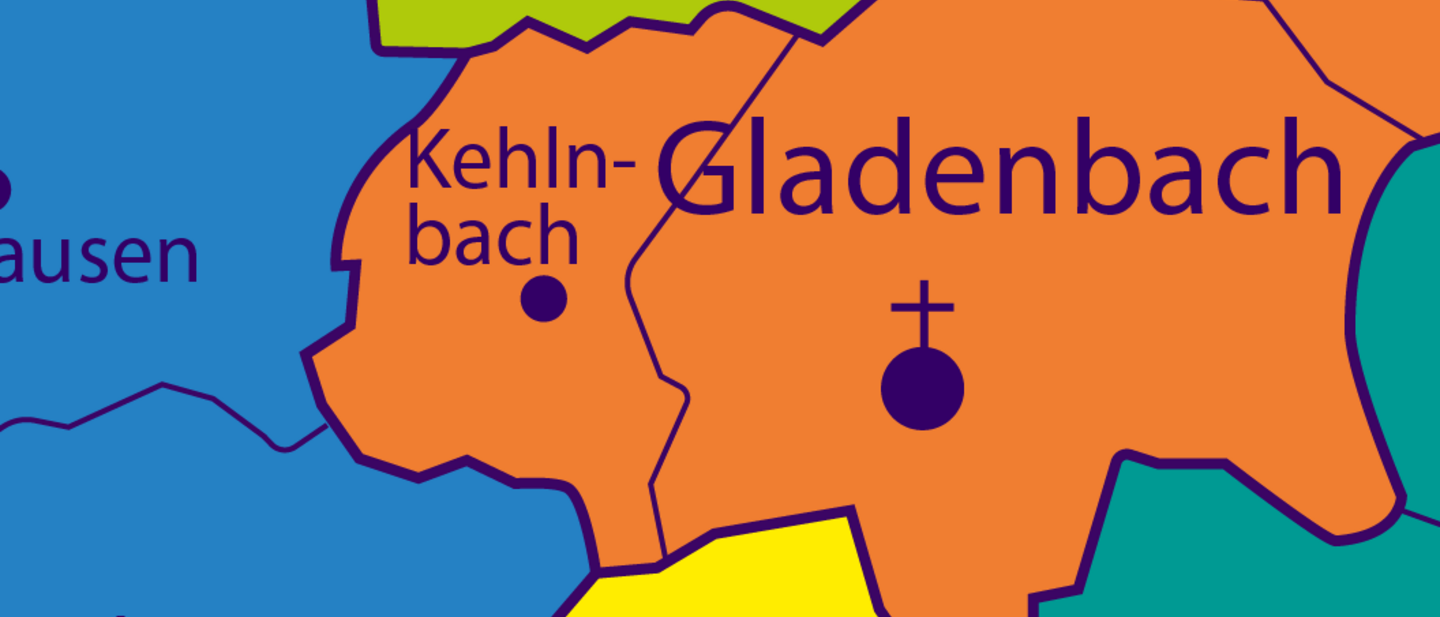

Zur Kirchengemeinde Gladenbach gehören die Kernstadt Gladenbach mit den Außenorten Frohnhausen, Sinkershausen und Kehlnbach. In Frohnhausen und Sinkershausen gibt es jeweils eigene Dorfkirchen, in denen regelmäßig Gottesdienste gefeiert werden.

Gemeinsam mit den Kirchengemeinden Erdhausen und Diedenshausen bilden sie das Kirchspiel Gladenbach. Dieses hat sich um die evangelische Martinskirche gebildet, die die Mutterkirche aller Kirchengemeinden im heutigen Stadtgebiet von Gladenbach ist.

Die Kirchengemeinde wird geleitet vom Kirchenvorstand. Er entscheidet alle wichtigen juristischen und geistlichen Fragen. Er trifft Entscheidungen über Geld und Gebäude, stellt Mitarbeitende an, wählt die Pfarrer*innen und verantwortet die Gottesdienste und Veranstaltungen der Gemeinde.

Den Vorsitz führt Pfarrer Klaus Neumeister. Zum Kirchenvorstand gehören weiterhin die elf Kirchenvorsteherinnen und -vorsteher: Arnold Bock, Sabine Buchta, Antje Culmsee, Wolfgang Debus, Nadine Donges-Schmidt, Ilona Merte-Reis, Pia Müller-Freiwald, Sebastian Reuter, Daniel Schwichtenberg, Manuel Wiesenäcker und Selina Willms-Wendelmuth.

Foto: Hans Robert Koch

Foto: Hans Robert KochDie Entstehung der Martinskirche geht auf die Zeit der Christianisierung Mitte des 8. Jahrhunderts zurück. Sie wurde dem Schutzheiligen der Franken, dem Heiligen Martin von Tours, geweiht. Urkundliche Erwähnung findet die Martinskirche erstmals 1280 in einem Lehnsverzeichnis des Grafen Eppstein, so dass ihre Entstehungszeit noch vor diesem Eintrag anzusetzen ist.

Über 800 Jahre Bau- und Stilgeschichte begegnen uns bei einem Rundgang durch die Martinskirche. Ursprünglich als romanische, flach gedeckte Pfeilerbasilika gebaut, wurde sie 1509 entscheidend umgestaltet. Die Jahreszahl ist in einem der Kreuzbögen des Mittelschiffes zu finden. Davor zeigte ihr Grundriss 350 Jahre lang einen Raum mit drei Längsschiffen und einem Querschiff, abgesetzt durch einen Triumphbogen. Den Abschluss der Längsschiffe bildeten entsprechende Apsiden. Bei der Restaurierung 1953 konnten die Ausmaße der ursprünglichen Pfeiler, beziehungsweise Säulen und Rundbögen festgestellt werden.

Die heutigen Pfeiler zeigen in ihrem Kern noch die alten romanischen Pfeiler mit einer Breite von 135 cm, denen auf der Seite ein Mauerstück von 45 cm angefügt wurde. Die Zwischenpfeiler im Raum der heutigen Spitzarkaden wurden beseitigt. Hinweise auf ihre Form, ob Säule oder ebenfalls Pfeiler, haben sich bei dem Einbau der Heizungskammern 1953 nicht finden lassen, wohl aber die durchgehenden Fundamente der Längsmauern aus der romanischen Epoche.

Das älteste Interieur der Kirche ist das romanische Taufbecken, dessen Bogenfries auf eine Entstehungszeit im ausgehenden 12. oder beginnenden 13. Jahrhundert hinweist. Ebenfalls stammt vermutlich der mit einer Sandsteinplatte gedeckte Altar aus der Entstehungszeit der Kirche.

Auf der linken Seite des Chorraumes befindet sich ein spätgotisches Tabernakel. Auf der Nordseite, von der Empore zugänglich, befinden sich Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert: eine Kirchendarstellung, Absaloms Tod und eine Frau, die sich vor ihrem Spiegelbild in einem Brunnen erschrickt. Die Kanzel aus dem Jahre 1668 ist im Renaissancestil gearbeitet und trägt Zinneinlagen mit feinen Gravierarbeiten. Aus der Barockzeit stammen Kruzifix und Grabsteine sowie das Wandgemälde an der Nordseite vor dem Triumphbogen. Der Maler hat eine typologische Gegenüberstellung von Mose mit der ehernen Schlange und Christus am Kreuz nach Johannes 3,14-15 gestaltet. Ebenso finden wir aus Stuck barocke Deckenmedaillons in den Kreuzgewölben des Hauptschiffes. Das Ölgemälde “Der barmherzige Samariter“ stammt von dem Heimatkünstler Karl Lenz (1898 -1948) aus Erdhausen.

Die Orgel wurde 1794 von dem Orgelbauer Schöler, Bad Ems, erbaut und 1967 großzügig erweitert. Die farbigen Fenster im Chorraum sind das Werk des Künstlers Erhardt Klonk aus Marburg. 1954 und 1956 sind sie eingesetzt worden und fassen zum einen das Glaubensbekenntnis zusammen, zum anderen zeigen sie streng typisierte Figuren im Seitenschiff.

Genauere Beschreibungen der Martinskirche finden sich in der kleinen Broschüre „Die Martinskirche in Gladenbach“ herausgegeben im Juni 2006 von der Ev. Kirchengemeinde Gladenbach

@Hans Robert Koch

@Hans Robert Koch @Hans Robert Koch

@Hans Robert KochWo finde ich die Kirche?

@Werner Kraft

@Werner KraftDie kleine Fachwerkkirche in Frohnhausen gehört mit ihrem quadratischen Grundriss zu einer von drei Kirchen mit einer besonderen Bauweise im Hessischen Hinterland. Diese sogenannten "Kaffeemühlenkirchen" gehen auf die Brüder Johann Jacob und Johann Georg Blöcher zurück, die Ende des 18. Jahrhunderts auch die Kirchen in Gladenbach-Runzhausen und in Lohra-Seelbach in dieser Art erbauten.

Prägend für diesen Baustil ist neben dem quadratischen Grundriss der Dachreiter mit der achteckigen Haubenlaterne, in der sich auch die Glocke befindet. Diese hing noch bis 1806 im Zwetschgenbaum eines Nachbargartens. Die Kirche wurde zwischen 1770 und 1789 gebaut. Möglicherweise blieb sie zunächst aus Geldmangel im Rohbau stehen und konnte erst viele Jahre später vollendet werden. Die sehr symmetrische Fachwerkanordnung der vier Seiten gestaltet sich aus einer Mischkonstruktion aus Geschossbau mit wandhohen Ständern und Stockwerkbau mit einzelnen, abgezimmerten Stockwerken.

1910 wurde sie auf Anregung des damaligen Dorflehrers anlässlich der Taufe seines Sohnes renoviert. 1931 kamen die Sitzbänke für Frauen im Kirchenschiff hinzu ebenso wie eine Empore für die Männer. Im gleichen Jahr erhielt sie auch elektrisches Licht und einen Ofen sowie eine höher stehende Kanzel. 1993 wurde schließlich die Orgel im Barockstil eingebaut und in den Jahren 2003 bis 2005 wurde sie noch einmal grundlegend renoviert, wobei unter anderem die Bänke durch Stühle ersetzt wurden. Ebenso erhielt sie eine neue Dacheindeckung, einen neuen Außenanstrich und einen neuen Fußboden.

Beim Betreten des Innenraumes fällt der Blick auf einen Holzschnitt von Andreas Felger. Durch seinen neuen Platz über dem Altar lädt er zur stillen Betrachtung ein. Er ist dem Zyklus „Emmaus - ein Weg“ entnommen und stellt die Szenen dar, als der auferstandene Christus durch das Brotbrechen von den Emmaus-Jüngern erkannt wird.

Die kleine Fachwerkkirche in Fronhausen gehört mit ihrem quadratischen Grundriss zu einer von drei Kirchen mit einer besonderen Bauweise im Hessischen Hinterland. Diese sogenannten "Kaffeemühlenkirchen" gehen auf die Brüder Johann Jacob und Johann Georg Blöcher zurück, die Ende des 18 Jahrhunderts auch die Kirchen in Gladenbach-Runzhausen und in Lohra-Seelbach in dieser Art erbauten. Prägend für diesen Baustil ist neben dem quadratischen Grundriss der Dachreiter mit der achteckigen Haubenlaterne, in der sich auch die Glocke befindet. Diese hing noch bis 1806 im Zwetschgenbaum eines Nachbargartens. Die Kirche wurde zwischen 1770 und 1789 gebaut. Möglicherweise blieb sie zunächst aus Geldmangel im Rohbau stehen und konnte erst viele Jahre später vollendet werden. Die sehr symmetrische Fachwerkanordnung der vier Seiten gestaltet sich aus einer Mischkonstruktion aus Geschossbau mit wandhohen Ständern und Stockwerkbau mit einzelnen, abgezimmerten Stockwerken.

1910 wurde sie auf Anregung des damaligen Dorflehrers anlässlich der Taufe seines Sohnes renoviert. 1931 kamen die Sitzbänke für Frauen im Kirchenschiff hinzu ebenso wie eine Empore für die Männer. Im gleichen Jahr erhielt sie auch elektrisches Licht und einen Ofen sowie eine höher stehende Kanzel. 1993 wurde schließlich die Orgel im Barockstil eingebaut und in den Jahren 2003 bis 2005 wurde sie noch einmal grundlegend renoviert, wobei unter anderem die Bänke durch Stühle ersetzt wurden. Ebenso erhielt sie eine neue Dacheindeckung, einen neuen Außenanstrich und einen neuen Fußboden.

Beim Betreten des Innenraumes fällt der Blick auf einen Holzschnitt von Andreas Felger. Durch seinen neuen Platz über dem Altar lädt er zur stillen Betrachtung ein. Er ist dem Zyklus „Emmaus - ein Weg“ entnommen und stellt die Szenen dar, als der auferstandene Christus durch das Brotbrechen von den Emmaus-Jüngern erkannt wird.

@Hans Robert Koch

@Hans Robert KochWo finde ich die Kirche?

@Werner Kraft

@Werner KraftDie Kirche in Sinkershausen wurde im 13. Jahrhundert erbaut. Sie ist das älteste Gebäude im Dorf. Markant sind die dicken Steinmauern. Es wird vermutet, dass die Kirche neben den Gottesdiensten auch zum Schutz der Bürger in unsicheren Zeiten zur Verfügung stand.

Die bunten Glasfenster mit biblischen Darstellungen wurden 1961 von Erhard Jakobus Klonk aus Marburg angefertigt und eingesetzt. Die Kirche ist exakt nach Osten ausgerichtet, und so ist das Chorfenster das auffälligste und bedeutendste. Es zeigt den auferstandenen Christus, der die Hände mit den deutlich erkennbaren Wundmalen zum Gruß und zum Segen hebt. Während des Gottesdienstes blickt die Gemeinde stets auf ihren lebendigen Herrn und wird dadurch an das Grundereignis des christlichen Glaubens erinnert, die Auferstehung Jesu von den Toten.

Die kleine Orgel wurde im Jahr 1986 auf der Empore eingebaut.

@Hans Robert Koch

@Hans Robert KochWo finde ich die Kirche?